Retrató a los protagonistas de la escena cultural latinoamericana y fue la más pujante promotora de un arte que colocó en un lugar central; con María Elena Walsh formó una pareja de intelectuales brillantes, cuyo legado protege la flamante fundación que lleva los nombres de ambas.

Había llamado la atención, en abril, la ausencia de la fotógrafa durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, cuando se presentó un volumen con textos de Walsh sobre el feminismo a modo de homenaje. Había estado internada por problemas del corazón. Hoy, tras la noticia de su fallecimiento, la presidenta de la fundación, Graciela García Romero, dijo a La Nación que la artista “se fue apagando de a poco, un proceso natural, de la vejez”. El velatorio será mañana, pero estará reservado a familiares y amigos.

Los muchachos peronistas mirando a cámara

Facio fue la fundadora de varios de los hitos en la historia de la disciplina en el país: creo la primera editorial especializada, La Azotea; entre 1985 y 1998 dirigió la Fotogalería del Teatro San Martín de Buenos Aires, primer espacio dedicado a esta disciplina; conformó el patrimonio nacional, al donar la mayor colección de fotos al Museo Nacional de Bellas Artes en 1998, al que más tarde también legó su biblioteca; fue miembro fundadora del Consejo Argentino de Fotografía, en 1979, junto con sus colegas Alicia D’Amico, Eduardo Comesaña, Andy Goldstein, Annemarie Heinrich, María Cristina Orive y Juan Travnik, con el objetivo de difundir y estudiar la fotografía nacional y abrir diálogos con la producción internacional. Junto a D’Amico, creó secciones especializadas en los diarios Clarín, La Nación (1964-1974), y las revistas Autoclub, Fotomundo y Vigencia. Facio luchó por sacar a la fotografía del ámbito de los fotoclubs. Lo hizo, entre otras cosas, desde la redacción de notas de divulgación técnica y reseñas de exposiciones en importantes diarios y revistas nacionales.

En su vida tuvo un propósito: la labor constante por la legitimización de la fotografía dentro del mundo del arte. Ya puede descansar en paz. Con el esfuerzo de toda su vida logró elevar la dignidad de este medio. “¡Una militancia! Siempre digo cuando me preguntan si no milito: sí, soy militante de la fotografía. Porque, además, soy mujer, como habrás notado. Las mujeres siempre somos menos”, dijo en una de las últimas entrevistas. “No hay duda de que Sara Facio es una de las personas más destacadas y complejas de la historia de la fotografía argentina”, escribió su colega Ataúlfo Pérez Aznar en el libro que dedicó a su obra en Ediciones Larrivière.

Facio fue la fundadora de varios de los hitos en la historia de la disciplina en el país: creo la primera editorial especializada, La Azotea; entre 1985 y 1998 dirigió la Fotogalería del Teatro San Martín de Buenos Aires, primer espacio dedicado a esta disciplina; conformó el patrimonio nacional, al donar la mayor colección de fotos al Museo Nacional de Bellas Artes en 1998, al que más tarde también legó su biblioteca; fue miembro fundadora del Consejo Argentino de Fotografía, en 1979, junto con sus colegas Alicia D’Amico, Eduardo Comesaña, Andy Goldstein, Annemarie Heinrich, María Cristina Orive y Juan Travnik, con el objetivo de difundir y estudiar la fotografía nacional y abrir diálogos con la producción internacional. Junto a D’Amico, creó secciones especializadas en los diarios Clarín, La Nación (1964-1974), y las revistas Autoclub, Fotomundo y Vigencia. Facio luchó por sacar a la fotografía del ámbito de los fotoclubs. Lo hizo, entre otras cosas, desde la redacción de notas de divulgación técnica y reseñas de exposiciones en importantes diarios y revistas nacionales.

En su vida tuvo un propósito: la labor constante por la legitimización de la fotografía dentro del mundo del arte. Ya puede descansar en paz. Con el esfuerzo de toda su vida logró elevar la dignidad de este medio. “¡Una militancia! Siempre digo cuando me preguntan si no milito: sí, soy militante de la fotografía. Porque, además, soy mujer, como habrás notado. Las mujeres siempre somos menos”, dijo en una de las últimas entrevistas. “No hay duda de que Sara Facio es una de las personas más destacadas y complejas de la historia de la fotografía argentina”, escribió su colega Ataúlfo Pérez Aznar en el libro que dedicó a su obra en Ediciones Larrivière.

Jorge Luis Borges, mago del suspenso y del lenguaje, retratado por Facio

Su currículum llena páginas con más de 500 exposiciones, en forma individual en museos y galerías de toda América, Europa y Asia. Desde 1968 ha publicado más de veinte libros personales: amaba ese formato para la edición de fotografías. Sus páginas siguen con todos los premios recibidos, las muestras que curó y siete cuadritos que se convirtieron en sellos postales. Pero quizá lo más significativo no esté en la enumeración de tantos logros, sino en la cantidad de imágenes que deja la mujer que supo convertir en iconos a figuras de la cultura argentina y latinoamericana, a la vez que posó su mirada en la gente común, que abrió las puertas a la explosión de la fotografía de autor en la Argentina.

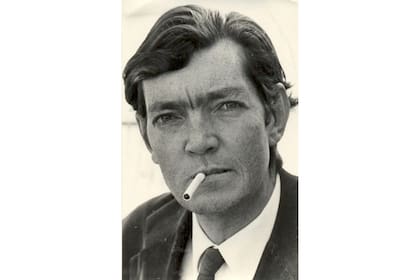

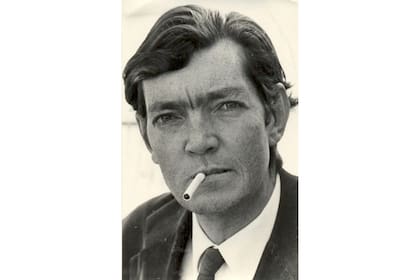

Cortázar con el cigarrillo entre los labios, Borges en su biblioteca, Neruda taciturno en su casa, las mil y una sonrisas de su amada María Elena Walsh, los muchachos peronistas mirando a cámara, los chiquitos con la ñata contra el vidrio que hielan el corazón... Hay decenas de imágenes suyas que ya están inscriptas en la memoria colectiva.

Su obra se vio en los últimos años revisitada en exposiciones como Perón, en Malba en 2018, y los homenajes por sus noventa años en 2022, en el Bellas Artes y el CCK. Entre las históricas, las que hizo junto con Alicia D’Amico fueron excepcionales: las únicas argentinas en presentar una exposición individual en el Centro Pompidou de París con la muestra de Escritores latinoamericanos. Lo mismo sucedió con la exposición de Buenos Aires y su gente, que fue la primera muestra individual de fotógrafos argentinos en Brasil, en el Museu de Arte Moderna de San Pablo. Posteriormente, parte de los libros Buenos Aires, Buenos Aires y Humanario se exhibieron en la Tsukada Gallery de Tokio. Las muestras Humanario -un relevamiento llevado a cabo en 1966 sobre el estado crítico de los nosocomios nacionales-, La vuelta de Perón y Funerales de Perón debieron esperar al gobierno democrático para exponerse, en 1985, en el contexto de 25 años de fotografía en el Centro Cultural Recoleta.

Su currículum llena páginas con más de 500 exposiciones, en forma individual en museos y galerías de toda América, Europa y Asia. Desde 1968 ha publicado más de veinte libros personales: amaba ese formato para la edición de fotografías. Sus páginas siguen con todos los premios recibidos, las muestras que curó y siete cuadritos que se convirtieron en sellos postales. Pero quizá lo más significativo no esté en la enumeración de tantos logros, sino en la cantidad de imágenes que deja la mujer que supo convertir en iconos a figuras de la cultura argentina y latinoamericana, a la vez que posó su mirada en la gente común, que abrió las puertas a la explosión de la fotografía de autor en la Argentina.

Cortázar con el cigarrillo entre los labios, Borges en su biblioteca, Neruda taciturno en su casa, las mil y una sonrisas de su amada María Elena Walsh, los muchachos peronistas mirando a cámara, los chiquitos con la ñata contra el vidrio que hielan el corazón... Hay decenas de imágenes suyas que ya están inscriptas en la memoria colectiva.

Su obra se vio en los últimos años revisitada en exposiciones como Perón, en Malba en 2018, y los homenajes por sus noventa años en 2022, en el Bellas Artes y el CCK. Entre las históricas, las que hizo junto con Alicia D’Amico fueron excepcionales: las únicas argentinas en presentar una exposición individual en el Centro Pompidou de París con la muestra de Escritores latinoamericanos. Lo mismo sucedió con la exposición de Buenos Aires y su gente, que fue la primera muestra individual de fotógrafos argentinos en Brasil, en el Museu de Arte Moderna de San Pablo. Posteriormente, parte de los libros Buenos Aires, Buenos Aires y Humanario se exhibieron en la Tsukada Gallery de Tokio. Las muestras Humanario -un relevamiento llevado a cabo en 1966 sobre el estado crítico de los nosocomios nacionales-, La vuelta de Perón y Funerales de Perón debieron esperar al gobierno democrático para exponerse, en 1985, en el contexto de 25 años de fotografía en el Centro Cultural Recoleta.

Julio Cortázar con el cigarrillo entre sus labios, un retrato emblemático de 1967

Nacida en San Isidro, el 18 de abril de 1932, desde sus 14 años, Facio estudiaba el arte en el museo mayor. Pero la relación profesional con el Bellas Artes comenzó cuando acercó la propuesta de conformar una colección de fotos, que en la actualidad cuenta con más de 1500 imágenes. Desde su creación en 1998 hasta 2012, la artista estuvo a cargo de gestionar el crecimiento de este acervo. En esas décadas, además, realizó otras cinco donaciones al museo de piezas de su colección particular. La última fue en 2014 y dio lugar a la muestra Latinoamérica, que también contó con su curaduría. Facio donó el 25% de sus fotos al patrimonio del Bellas Artes. En 2022, cedió su biblioteca personal, constituida durante sesenta años en los que trabó vínculos con artistas e instituciones de todo el mundo a partir de su actividad como fotógrafa, editora y gestora cultural. Son mil volúmenes dedicados a la historia del medio, colecciones especializadas y ensayos fotográficos.

Facio estaba formada en bellas artes, obtuvo el grado de Profesora Nacional de Bellas Artes en 1953. Dos años más tarde, viajó a París para estudiar artes visuales con una beca del gobierno francés: fue en ese viaje compartido con Alicia D’Amico, otra futura gran fotógrafa, cuando una cámara de fotos cayó en sus manos. Al regresar a Buenos Aires, el padre de Alicia, fotógrafo profesional, las incentivó a interiorizarse en ese arte. En 1957, comenzó a practicar fotografía en el estudio de Luis D’Amico. Con ayuda del Fondo Nacional de las Artes, Facio logró comprar su primera cámara fotográfica profesional. Con la tutoría de Annemarie Heinrich, se sumergió en el fotoperiodismo, al que se dedicó durante muchos años.

Entre 1960 y 1985, compartió estudio con Alicia D’Amico. Juntas decidieron tomar fotos de Buenos Aires, que recorrían en su Fiat 600. Buenos Aires Buenos Aires, publicado en 1968, marca un antes y después en su carrera, y en la fotografía argentina. La exhibición de 30 obras originales como marco de la presentación del libro, que iba a inaugurarse en la sede de Avenida Corrientes del Museo de Arte Moderno en 1968, fue suspendida, y fue la primera muestra fotográfica censurada en la Argentina, probablemente por el texto de Julio Cortázar, quien tiempo antes había criticado –desde París– a la dictadura militar de esa época. Sudamericana había publicado el libro con una condición: que Julio Cortázar escribiera el texto. Y escribió: Sara y Alicia han fotografiado Buenos Aires con un soberano rechazo de temas monumentales, e itinerarios pintorescos o insólitos; sus imágenes nacen de algo que participa de la caricia, de la queja, de la llamada, de la complicidad, de la amarga denuncia, todos los gestos interiores de una sensibilidad coincidiendo con la razón estética para que cada apertura sobre la ciudad tenga algo de velo de la Verónica, de lino enjugando una cara mojada por la vida.

“A los dos o tres días de ese primer encuentro, como estaba convencido de que las fotos no iban a salir, me dijo: Vamos a la Unesco, así hacés algunas fotos. Él estaba trabajando como traductor, y ahí fue donde le saqué esa foto que le gustaba tanto y que me dijo que tenía que ser su foto oficial”, recordaba Facio. Es la foto de Cortázar fumando, el ceño apenas fruncido... icónica.

Nacida en San Isidro, el 18 de abril de 1932, desde sus 14 años, Facio estudiaba el arte en el museo mayor. Pero la relación profesional con el Bellas Artes comenzó cuando acercó la propuesta de conformar una colección de fotos, que en la actualidad cuenta con más de 1500 imágenes. Desde su creación en 1998 hasta 2012, la artista estuvo a cargo de gestionar el crecimiento de este acervo. En esas décadas, además, realizó otras cinco donaciones al museo de piezas de su colección particular. La última fue en 2014 y dio lugar a la muestra Latinoamérica, que también contó con su curaduría. Facio donó el 25% de sus fotos al patrimonio del Bellas Artes. En 2022, cedió su biblioteca personal, constituida durante sesenta años en los que trabó vínculos con artistas e instituciones de todo el mundo a partir de su actividad como fotógrafa, editora y gestora cultural. Son mil volúmenes dedicados a la historia del medio, colecciones especializadas y ensayos fotográficos.

Facio estaba formada en bellas artes, obtuvo el grado de Profesora Nacional de Bellas Artes en 1953. Dos años más tarde, viajó a París para estudiar artes visuales con una beca del gobierno francés: fue en ese viaje compartido con Alicia D’Amico, otra futura gran fotógrafa, cuando una cámara de fotos cayó en sus manos. Al regresar a Buenos Aires, el padre de Alicia, fotógrafo profesional, las incentivó a interiorizarse en ese arte. En 1957, comenzó a practicar fotografía en el estudio de Luis D’Amico. Con ayuda del Fondo Nacional de las Artes, Facio logró comprar su primera cámara fotográfica profesional. Con la tutoría de Annemarie Heinrich, se sumergió en el fotoperiodismo, al que se dedicó durante muchos años.

Entre 1960 y 1985, compartió estudio con Alicia D’Amico. Juntas decidieron tomar fotos de Buenos Aires, que recorrían en su Fiat 600. Buenos Aires Buenos Aires, publicado en 1968, marca un antes y después en su carrera, y en la fotografía argentina. La exhibición de 30 obras originales como marco de la presentación del libro, que iba a inaugurarse en la sede de Avenida Corrientes del Museo de Arte Moderno en 1968, fue suspendida, y fue la primera muestra fotográfica censurada en la Argentina, probablemente por el texto de Julio Cortázar, quien tiempo antes había criticado –desde París– a la dictadura militar de esa época. Sudamericana había publicado el libro con una condición: que Julio Cortázar escribiera el texto. Y escribió: Sara y Alicia han fotografiado Buenos Aires con un soberano rechazo de temas monumentales, e itinerarios pintorescos o insólitos; sus imágenes nacen de algo que participa de la caricia, de la queja, de la llamada, de la complicidad, de la amarga denuncia, todos los gestos interiores de una sensibilidad coincidiendo con la razón estética para que cada apertura sobre la ciudad tenga algo de velo de la Verónica, de lino enjugando una cara mojada por la vida.

“A los dos o tres días de ese primer encuentro, como estaba convencido de que las fotos no iban a salir, me dijo: Vamos a la Unesco, así hacés algunas fotos. Él estaba trabajando como traductor, y ahí fue donde le saqué esa foto que le gustaba tanto y que me dijo que tenía que ser su foto oficial”, recordaba Facio. Es la foto de Cortázar fumando, el ceño apenas fruncido... icónica.

Sara Facio y María Elena Walsh, una pareja de intelectuales brillantesSara Facio

“Sara pretendía, a partir de la inserción y desarrollo de su obra en su tiempo, promover la comprensión de la evolución de la fotografía como medio de expresión en el país y sus aportes, no solo a partir de sus propias imágenes, sino como autora y posteriormente como editora, curadora y crítica”, señaló Pérez Aznar, estudioso y testigo de su vida y obra.

Recibió numerosos premios, entre otros, el que otorga la Federación Internacional del Arte Fotográfico de Suiza; el Konex de Platino (1992) como Mejor Fotógrafa Argentina de la década; en 2011 fue nombrada Ciudadana Ilustre de Buenos Aires, y en 2019, galardonada con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística, que otorga el Ministerio de Cultura de la Nación. Es también autora de un libro sobre la historia de su disciplina: La fotografía en la Argentina: desde 1840 a nuestros días.

Sus obras integran las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, además de prestigiosos acervos particulares.

“Sara pretendía, a partir de la inserción y desarrollo de su obra en su tiempo, promover la comprensión de la evolución de la fotografía como medio de expresión en el país y sus aportes, no solo a partir de sus propias imágenes, sino como autora y posteriormente como editora, curadora y crítica”, señaló Pérez Aznar, estudioso y testigo de su vida y obra.

Recibió numerosos premios, entre otros, el que otorga la Federación Internacional del Arte Fotográfico de Suiza; el Konex de Platino (1992) como Mejor Fotógrafa Argentina de la década; en 2011 fue nombrada Ciudadana Ilustre de Buenos Aires, y en 2019, galardonada con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística, que otorga el Ministerio de Cultura de la Nación. Es también autora de un libro sobre la historia de su disciplina: La fotografía en la Argentina: desde 1840 a nuestros días.

Sus obras integran las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, además de prestigiosos acervos particulares.

Las nueve décadas

Cumplió 90 años en 2022 y tuvo una torta de tres pisos en el Bellas Artes y después otra en el hall del Teatro San Martín. “Yo no sé si todos tienen consciencia de cómo cambio la vida de nosotros, los fotógrafos, a partir de la movida de Sara en el San Martín y en el MNBA”, dijo Julie Weisz en el primer festejo. Después, Facio vio su obra proyectada en las pantallas de los teatros de avenida Corrientes y en el Obelisco, y cumplió el viejo anhelo de una muestra callejera con imágenes en la vía pública en cuatro barrios, Recoleta, San Telmo, Congreso y Microcentro. “Ningún homenaje sería en verdad suficiente para destacar tantos años dedicados a la fotografía. Dicho de otro modo, es impensable no vivir en un estado de permanente agradecimiento hacia su figura. ¿Acaso sería posible la existencia de una feria especializada en fotografía sin el trabajo institucional que Sara realizó a lo largo de los años noventa? ¿Qué museos comprarían fotografías si no hubiese luchado tanto por la incorporación de este medio a sus colecciones patrimoniales? “, escribió el curador Francisco Medial cuando se le rindió tributo en Pinta BAPhoto, y se exhibieron planchas de negativos y una de sus serie menos vistas, los Autopaisajes, representación fragmentaria de sí misma y de la naturaleza.

Sara repartía sus días entre su casa y su estudio, que siguió teniendo por separado en la calle Paraguay, abocada con pasión al cuidado del legado de su compañera de vida, desde la Fundación María Elena Walsh. Ya hacía tiempo que había dejado de tomar fotos. Alguna vez escribió una especie de epitafio: “Lo que yo hago en fotografía es para lograr que el día que me muera no digan que se murió una vaca sino que se murió una persona que vio eso. Y lo que yo vi está en mis fotos. Como si dijera: «Esta es mi ciudad, mi gente, la que admiro, la que me gusta». Ese es mi canon.” Murió una persona que vio la vida que transcurría ante sus ojos.

María Paula Zacharías

Sara repartía sus días entre su casa y su estudio, que siguió teniendo por separado en la calle Paraguay, abocada con pasión al cuidado del legado de su compañera de vida, desde la Fundación María Elena Walsh. Ya hacía tiempo que había dejado de tomar fotos. Alguna vez escribió una especie de epitafio: “Lo que yo hago en fotografía es para lograr que el día que me muera no digan que se murió una vaca sino que se murió una persona que vio eso. Y lo que yo vi está en mis fotos. Como si dijera: «Esta es mi ciudad, mi gente, la que admiro, la que me gusta». Ese es mi canon.” Murió una persona que vio la vida que transcurría ante sus ojos.

María Paula Zacharías

Diario La Nación, 18 de junio de 2024